Raspberry Pi Zero 2 W 入手レポート

目次

ようやく入手できました。

Raspberry Piは、学校でのコンピューター教育のためイギリスのラズベリーパイ財団によって開発されたコンピュータなのですが、使い勝手が良く、そして入手しやすい価格のため、IoT用シングルボードコンピュータとして大人気になっています。

しかし、昨今、半導体不足が全世界規模で顕著になり、非情に入手し辛い状態が続いていました。

2023年後半から、この状況が少しづつ改善をみせているようで、Raspberry Pi Zero 2 Wを入手する事ができましたので、セットアップについてレポートしたいと思います。

開封の儀

今回の品物は、スイッチサイエンス様で購入しました。

今回、Raspberry Pi Zero 2 Wしか購入していないため、荷物はネコポスで届きました。

郵便ポストに入るパソコンっていうのがなんだかシュールですね。

ちなみに、Raspberry Pi Zero 2 Wが入っているビニール袋は捨ててはいけません!

Raspberry Pi Zero 2 Wは、Wi-FiとBluetoothの電波を発信する機能を持っています。

一方、日本国内で電波を発信する機器は、『技術基準適合証明』を取得する必要があります。

日本国内の販売店で売られているものは、この『技術基準適合証明』に合格した証として、技適マークを取得していますが、Raspberry Pi Zero 2 Wは小さすぎて本体にこのマークを入れる余地がありません。

このため、パッケージのビニール袋に印刷してあります。

この袋を捨ててしまうと、手持ちのRaspberry Pi Zero 2 Wが技適取得品なのかどうか、区別が出来なくなります。

このため、袋は絶対に捨てないようにしましょう。

必要な周辺機器

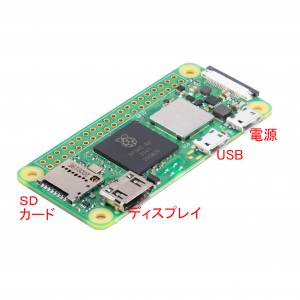

Raspberry Pi Zero 2 Wを動作させるには、周辺機器が必要です。

少なくとも、動作させて確認するには、上図の場所に機器を繋がなくてはいけません。

電源

Raspberry Pi Zero 2 Wには、microUSB端子が2つ用意されています。

このうち、電源の方に、microUSBの電源を繋ぎます。

電源は、スマートフォンの充電器などがあれば、大丈夫です。

ただ、最近スマホを持ち始めた方だと、この形状ではなく、USB-Cの場合がありますのでご注意ください。

USB変換器

上図USBの部分は、USB機器が接続できます。

マウスや、キーボードは動作させる上で必須ですね。

しかし、ポートは一つしかありません。また形状がmicroUSBです。

このため、microUSBと、USB-Aタイプを変換するケーブルかアダプタが必要です。

USB On-The-Goで。OTGケーブルと言われますが、相性があるようです。

USBハブの方は既に持っていたため、OTGケーブルを購入したのですが、この組み合わせは接続したマウスやキーボードを認識出来ませんでした。

結局、

こちらのUSB-HUBを購入しました。

ディスプレイ

Raspberry Pi Zero 2 Wには、ディスプレイを接続するためのHDMI端子がついています。

ただし、端子の形状はHDMIミニと呼ばれる規格になり、Raspberry Pi 3 とも、Raspberry Pi 4 とも異なるものです。

このため、HDMIミニを通常のHDMIに変換するプラグかケーブルが必要です。

このようなケーブルを購入しましたが、こちらも相性がありました。

このケーブルで通常のHDMIに変換したのですが、これから更にHDMI⇒D-Subの変換ケーブルを使用したところ、モニターが映りませんでした。

HDMI入力を持つモニターに、HDMI⇒HDMIケーブルで接続すると問題なく表示されます。

変換アダプタを使用されている場合は、注意が必要です。

SDカード

Raspberry Piシリーズは、基本的にすべてMicroSDカードを記憶媒体(ストレージ)として使用しています。

過去記事でも触れましたが、32GBまでの容量で、A1対応のものを用意しましょう。

インストールの方法は、こちらの「Raspberry PiにOSをセットアップする」を参照ください

起動

紹介のデバイスを繋いで、電源を投入します。

Raspberry Pi Zero 2 Wは、電源のmicroUSB辺りにパイロットランプがあります。

ランプは一つしかなく、電源が入っている事と、ストレージへのアクセスを一つで表示しています。

起動さえすれば、画面は通常のRaspberry Piとまったく変わりません。

最新のRaspberry Pi 4 には敵いませんが、Raspberry Pi 3程度の速度はでます。

このサイズでコンピュータとして使えるのがすごいですね。

拡張

Raspberry Piとしての拡張性も備えています。

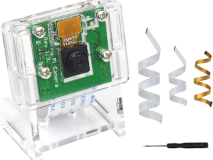

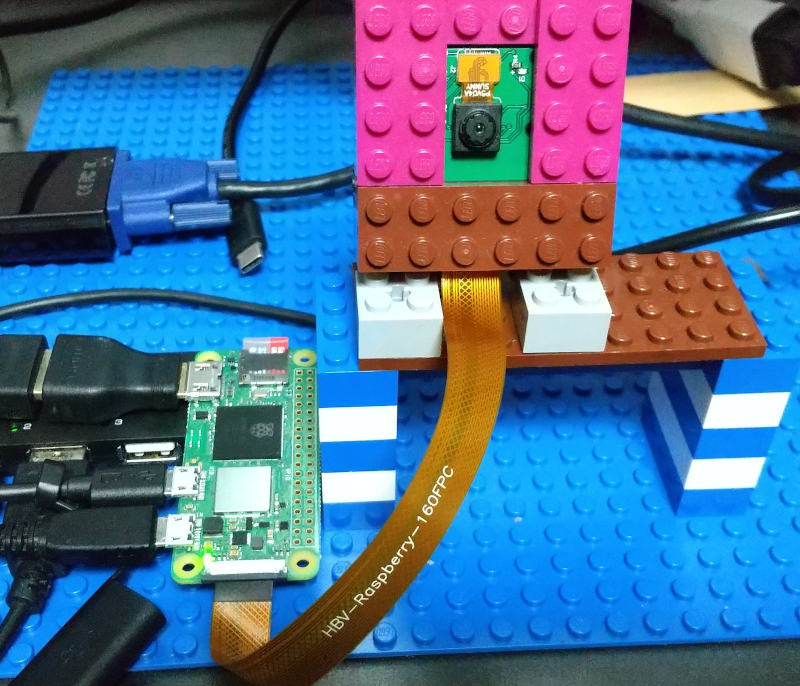

カメラモジュール

Raspberry Pi用カメラモジュールを接続する事が可能です。

ただし、通常のRaspberry Pi 3B や、Raspberry Pi 4 とはカメラモジュールのケーブル幅が違います。

例えば上記のキットには、Raspberry Pi Zero 用のケーブルが付属しています。

本体の端にあるカメラモジュールコネクタに接続します。

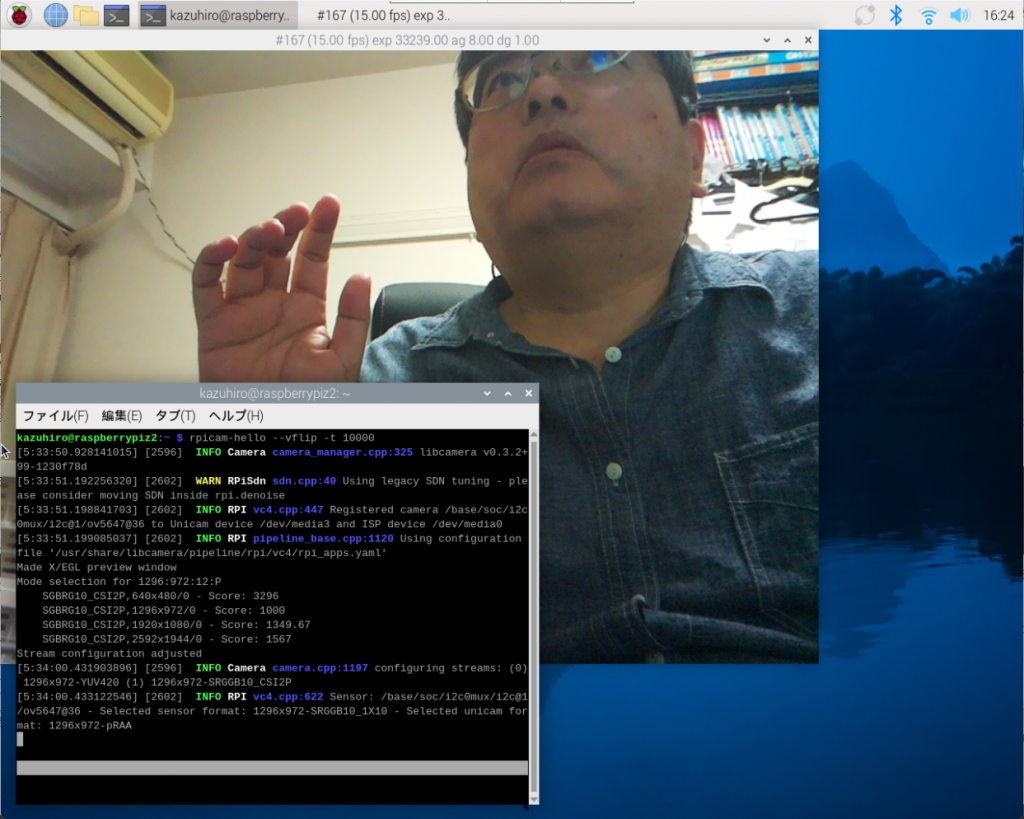

画面のターミナルから、コマンド libcamera-hello を実行すると、ちゃんとカメラモジュールからの画像が取得できます。

逆光のため、少々画像悪いですが、Raspberry Pi Zero 2 Wで撮影しました。

GPIO

Raspberry Piには、GPIO(General-purpose input/output)端子がついています。

意味は「汎用入出力」となり、信号を読んだり、発信したりできる端子です。

ただし、ピンもプラグもなく、「スルーホール」という穴が空いているだけです。

この写真の通りです。これではコードも接続できません。

そのため、ピンヘッダを購入者が取り付ける必要があります。

逆に言えば、GPIOを使う必要がない用途で使用するなら、そのままにしておけばよく、どうしても必要な部品以外を省いた、Raspberry Pi Zero 2 Wらしい設計といえるかもしれません。

ピンヘッダは、秋月電子などで購入する事が出来ます。

Raspberry Pi は片側20Pin の 2列なので、このピンヘッダなら半分にすれば丁度合致します。

ブレッドボードに半分に割って20Pin 2列のピンヘッドを挿し、そこにRaspberry Pi Zero 2 Wを逆にし、GPIOの穴を挿して、ハンダ付けしていきます。

Raspberry Pi Zero 2 W自体をハンダごての熱で破壊しないよう、2~3Pinをハンダ付けしたら、数分は冷却しましょう。

ピンヘッダがハンダ付けできたら、指定のピンヘッダにコードとLEDを繋いでみましょう。

こちらのコードを書き込みして、pythonで実行してみます。

このように、LEDを点滅させる事ができました。

まとめ

サイズ的には今までの Raspberry Pi3Bや、aspberry Pi4 の半分以下のサイズで、ほぼ同機能を得られる機体は素晴らしいと思います。

使用方法としては、通常のRaspberry Piで開発して、Raspberry Pi Zero 2 Wを実行機にするのも良いかもしれません。

追記(2025/01/26)

この記事どおりにしたけれど、カメラが動作しない という情報をいただきました。

この記事を執筆したのは2023年で、その後、Raspberry PiにOSを書き込む Raspberry Pi Imager のバージョンも上がっていました。

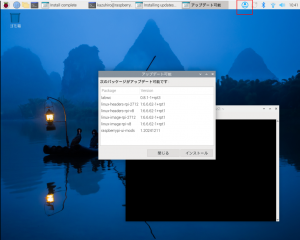

2025年1月では、バージョンは1.8.5になっており、左のような青いデスクトップが表示されます。

※古いバージョンでは、夕焼けのデスクトップです。

Raspberry Pi OSは、バージョンが上がると操作方法が変わる事があります。

1.8.5のインストール

そのため、OSを最新化してみます。

- こちらは1.8.4の記事ですが、操作したところ、ほぼ変わりありませんでしたので、こちらを参考にダウンロード/SDカードへの書き込みを行います。

- ターミナルを開き、コマンドsudo apt-get update および sudo apt-get upgrade を実行して最新化します。

- 赤枠で囲ったアップデートのお知らせが表示されている場合は実行します。

OSを確認する

ターミナルに、コマンドsudo apt-get install lsb-release を入力し、インストールします。

完了したら、lsb_release -a で現在のOSを確認します。

私の環境ではこのようになりました。

$ lsb_release -a

No LSB modules are available.

Distributor ID: Debian

Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Release: 12

Codename: bookworm

コードネームがbookwormなので、2025年1月時点では最新のOSで間違いないです。

カメラを確認する

Raspberry Pi Zero 2 Wにカメラモジュールを取り付けします。

方法は前の記事と変わりません。

カメラを取り付け、起動したら、ターミナルに、コマンド rpicam-hello –list-cameras を入力して確認します。

私の環境では次のようになりました。

$ rpicam-hello --list-cameras

Available cameras

-----------------

0 : ov5647 [2592x1944 10-bit GBRG] (/base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36)

Modes: 'SGBRG10_CSI2P' : 640x480 [58.92 fps - (16, 0)/2560x1920 crop]

1296x972 [46.34 fps - (0, 0)/2592x1944 crop]

1920x1080 [32.81 fps - (348, 434)/1928x1080 crop]

2592x1944 [15.63 fps - (0, 0)/2592x1944 crop]

ov5647が返ってきました。

これは最初期からあるV1カメラのコードなので、認識している事になります。

カメラを使う

コマンドに入っている –vflip -t 10000 は、上下反転とプレビュー時間の延長のパラメーターです。

Pythonで使用する

Raspberry Piは、pythonを標準搭載しています。

以前に書いた記事のように、Python でプログラムコードを作成すれば、カメラを自動制御する事も可能です。

ただし、この記事の頃は、ライブラリとしてPiCameraというものを使用していますが、bookwormでは、Picamera2というライブラリに変わっています。

カメラを起動し、プレビューを出して、撮影した画像ファイルを保存するコードはこのようになります。

from picamera2 import Picamera2, Preview

import time

picam2 = Picamera2()

camera_config = picam2.create_preview_configuration()

picam2.configure(camera_config)

picam2.start_preview(Preview.QTGL)

picam2.start()

time.sleep(2)

picam2.capture_file("test.jpg")

スワップ領域を増やす

Raspberry Pi Zero 2 Wは、大きさが大きさですので、大きなメモリ容量をもっている訳ではありません。

64Bit の bookworm は少々荷が重いようで、上記のコードも画像が撮影されるまで1分近くかかります。

このため、スワップ両機を拡大する事で、多少ですが性能向上ができます。

ただ、目に見えて性能が上がる訳ではありませんので、ご容赦ください。

$ sudo swapon --show

NAME TYPE SIZE USED PRIO

/var/swap file 512M 243.5M -2

#現在のスワップファイルの大きさです。デフォルトでは512Mになっています。

$ sudo vi /etc/dphys-swapfile

#CONF_SWAPSIZE=512 → CONF_SWAPSIZE=1024に修正します。

$ sudo dphys-swapfile swtup

$ sudo dphys-swapfile setup

$ sudo dphys-swapfile swapon

#スワップファイルを再作成して、適用します。

$ sudo reboot

#再起動します

これにより、撮影までの時間が気持ち、短縮されたように思います。